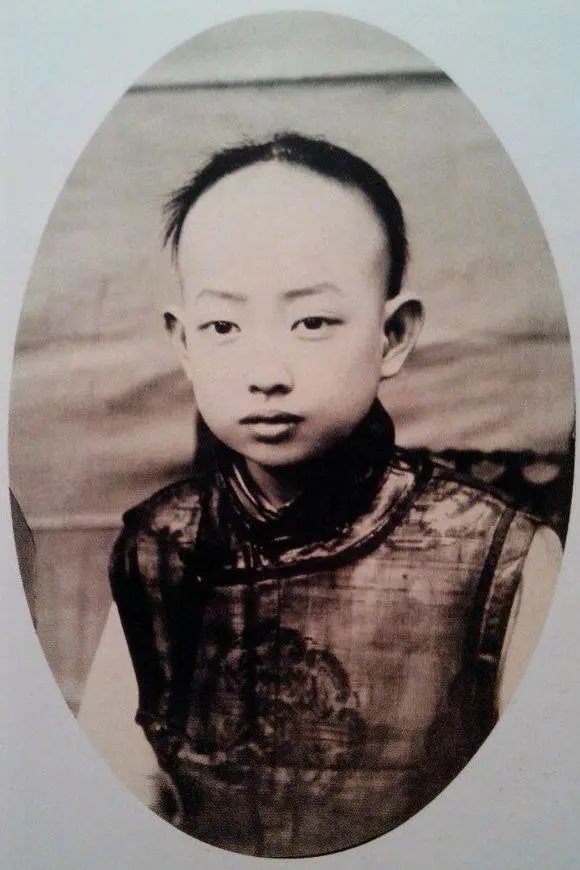

梅兰芳(12岁)

不幸在我幼年的时候,父母相继见背,由伯父母抚育成人。我虽然是江苏泰州人,但是我却爱着那古老北京城的沉静和朴实,同时也非常的怀念着南方的故乡。

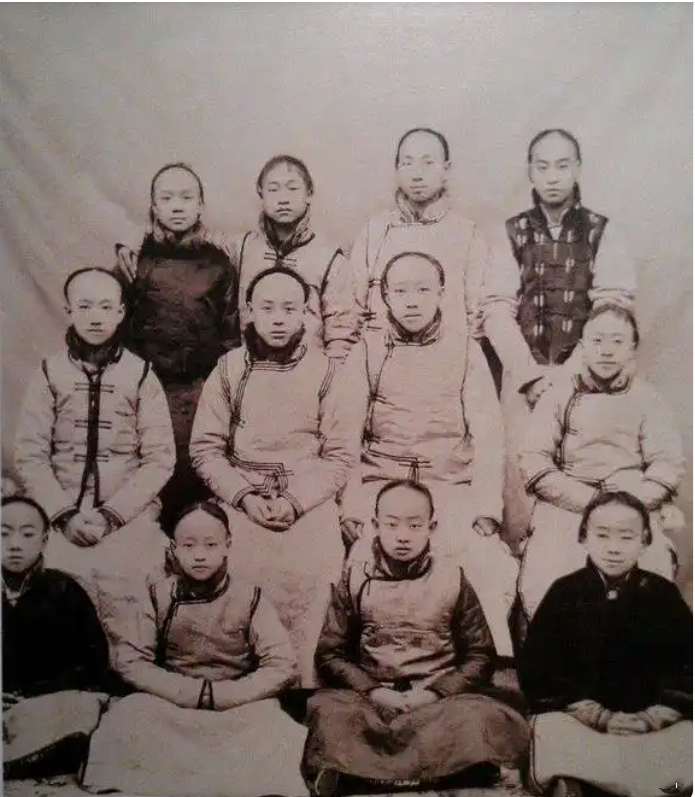

九岁的那年,伯父送我到姊丈朱小芬家里去学戏。当时我突然的转换了新环境,同时得到许多亲爱的同学为伴,内心的欢愉,真不知用怎样的方式才能形容得出。当伯父亲自送到我朱家的时候,那班同学们很快的就成为我最好的游伴了。同时还有表兄王蕙芳一同学艺,课余我们常在一起嬉戏,觉得格外的热闹,陌生和寂寞是与当时幼年的我没有缘的。

朱小芬的父霞芬,他是先祖的徒弟,他们是伶官世家,招收了许多学生,同时请了好几位当时有名的教师教导我们的学业。当我经过甄别试验之后,各位教师都表示,我最适合于习唱青衣,于是我一生的戏剧生活就决定了。开蒙教师是吴菱仙先生和乔蕙兰先生,头一出戏教的是《战蒲关》。当时,各科班都是因材施教的,新学生入科时,需经过各教师的考察,觉得适合唱生、旦、净、丑中的哪一行,于是才决定某人专门学习那一行,绝对不是随学生家长的意思的。各教师的授戏都是口头传授,所以常会发生以讹传讹的弊病。因为当时的伶人多数是没念过书的,所以也没有办法。

梅兰芳与吴菱仙

我们当时的生活是,大清早就得起床,跑到空旷的地方喊嗓练习完毕,就步行回到家里。在教师未到之前,就自己用功练习念白,教师到后才开始练习文武各课,跟着吊嗓子。不久,我就离开朱氏,回到家里延师教戏,那时请的教师有茹莱卿先生和陈嘉樑先生等,同时还搭喜连成科班习艺和演唱,同时并行。这时我的生活次序便起了一个小小的变动,因为下午需参加喜连成科班的演唱,所以晚上在家里还得要继续学戏,不过睡的时候还是很早,因为第二天一早还得要起床练习喊嗓。我因为是搭班的学生,所以不住在班内,每天戏完后便回家。当时有同样情形的同学,有贯大元、林树森、小穆子等数人。

我第一次登台演戏的时候,刚是十一岁,在广德楼唱《天河配》。表演的时候,当我听见听客们喝彩的声音,我只是感激他们的好意。因为我知道自己当时的艺术非常的浅□,根本不值得喝彩叫好。但是我知道,他们乃是觉得我还够资格学习艺术才喝彩奖励的,我便更加努力用功起来,以求精进。所以我听见彩声越多,我越用功研习各戏。我之所以有今日之地位,还得要感谢一般爱护我的听众。

梅兰芳(前排右2)与学戏伙伴

第一次演完戏,当我手里拿着教师所分发的少数点心钱的时候,我心里说不出的快乐,因为我用了自己的劳力,第一次能得到报酬,那是多么的值得骄傲。我把这些钱在手里来回反复的不住的数着,然后把这些钱揣在怀里,揣着满腔欢愉的心情,跳跃着跑回家去。点心钱交由伯母收藏后,听到伯父母勉励的话,突然感觉得自己好像已经变得和巨人一样的伟大,半夜里也会梦见这件愉快的事。直到现在,我还时常回味着这过去的愉快生活。当时的喜连成班常在广和楼、广德楼演唱,同班演唱的同学,除了贯大元、林树森、小穆子外,还有雷喜福、侯喜瑞等。《二进宫》《战蒲关》《祭江》《祭塔》《三娘教子》《浣纱计》等,都是我当时常演唱的戏。唱《二进宫》的时候,总是贯大元、小穆子和我合演,而《三娘教子》和《浣纱计》则常以林树森为配。

演戏所穿的行头、演戏服装等自己置有时,就穿自己的;师傅备有时,则穿师傅的,若是自己和师傅都没有置备,那么只得穿科班里的。这个时期经验的年数倒不少。到宣统末年,我才脱离了这样的生活,直出外搭班演戏。

当时戏院的修造都非常简单而奇特,听客的座位都是面对面背对背横坐的,听客只有一只耳朵朝向舞台。所以当时没有人说“看戏”,只有说“听戏”,于是造成当时的伶人只重唱功而不注意表情动作。

梅兰芳、王蕙芳《虹霓关》

在这种时期内,我已得许多位严师益友,他们不但在各方面帮助我,同时还时常教导我在各种学问上用功,同时还时时刻刻严厉的管束我的行为,告诉我什么是应该做的,什么是不应该做的。当时在我那年轻好动的心理上,总觉得有些不自在,不过事后他们的好意,我是永远感激的。所以,年轻人见识有限,应该虚心诚意的接受师友的忠告。

根据我的经验,学习戏剧而欲有大成,并不是一件容易的事。因为戏剧乃是综合的抽象的艺术,所以学习戏剧的人,不但学的要对工、不但要对于戏剧感觉到兴趣和爱好,而且更需要有戏剧的天才。我以为学习戏剧的人需具有敏捷的悟解性、丰富的幻想力和创造力,以及最大的决心和恒心。更重要努力的苦干,这样将来才会有成功的一日。

《大锡报》一九四六年六月一日

文章转自公众号 京剧研究会

服务热线:180 2635 2785

服务热线:180 2635 2785