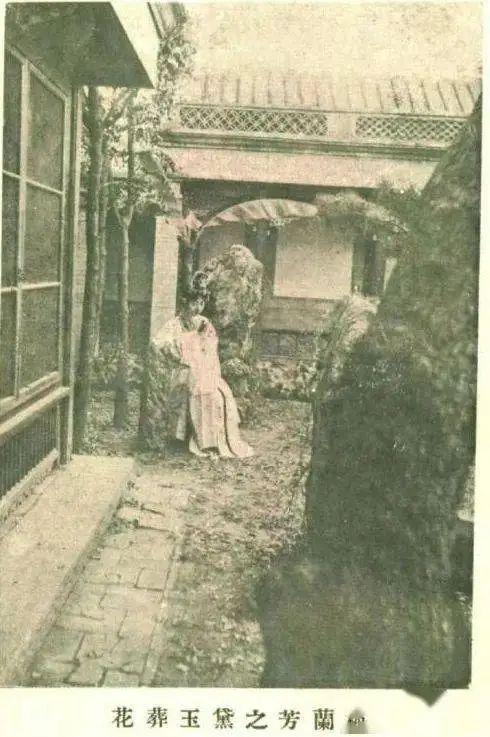

在京剧名伶梅兰芳的旧照中,有这样一张“户外写真”:“她”身着古装,委身于寂寂无人的园林之中。这是历史上第一部关于《红楼梦》电影的“剧照”(图1)。一九二四年,应民新影片公司的邀请,梅兰芳在北京拍摄了戏曲《黛玉葬花》片段,取景借用了冯耿光先生当时在东四九条新置办的园子。

光绪二十年(1894),蔡元培对《红楼梦》产生了兴趣,并开始疏证《石头记》,于一九一六年在《小说月报》连载《石头记索隐》,掀起了“红楼热”。彼时,梅兰芳和齐如山正在开创京剧古装的先河,赶上了这股热潮。

图1 梅兰芳之《黛玉葬花》,载于《社会之花》

1924年3月15日第一卷第7期

图2 梅兰芳《黛玉葬花》舞台演出剧照

照片中,虽没有直观地展现黛玉扛着花锄的形象,却还原了黛玉看《西厢记》的情境,这一情境既承接了两人合看的余韵,又展露了两人分离的寂寞;既符合了葬花词中的孤独意象,也结合了芭蕉、佳人、雕楼画栋,成为“良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院”的真实写照。因此,黛玉展卷这一画面是《黛玉葬花》一剧中“最富于孕育性的时刻”。对比舞台剧照(图2)可见,这张照片虽然基于实拍,所取之景天然具备大宅园林的景象,却并没有对戏曲场景进行精准地还原。在此,主角梅兰芳及其装扮、动作是一致的:“黛玉”一袭浅色衣裙坐在园中。而砖石铺地、花木扶疏,这些与原剧几乎可以一一对应的物理联系都在指向戏曲本身。在戏曲对小说进行跨媒介转译之后,照片是对戏曲本身的跨媒介再译,梅兰芳所饰的古装美人也是对戏中向往“如花美眷”的黛玉的又一重再现。

梅兰芳所扮演的女性形象无疑是富有美感的,极具东方意蕴。他的旦角形象从来如此,“理想的女性美”是其一生追求的目标。照片中的古装女子腼腆、娴静。“她”长裙铺地,姿态端庄优美,心无旁骛地欣赏着手中之书。浅色衣裙造就的幽静形象,在由假山石、土地构成的暗色背景中显得圣洁。“她”是无知无觉的,仿佛并不知道自己沉浸于内心世界的同时,亦成为他人观看的对象。这样一种纯洁无瑕、娇柔貌美的理想女性在中国人心中是宜室宜家的,当这一形象被单独呈现时,形象本身亦可脱离原文本语境,作为自足的图像独立存在。“美眷”脱离了“如花美眷”的原境,成为美好希冀的最直观注解。

下面两张梅兰芳的红楼梦戏妆照被鲁迅特意评论了一番。

黛玉葬花

1910年作 梅兰芳《天女散花》戏妆照

鲁迅在北京生活了14年之久,每到周末就要出去逛一逛,他在北京琉璃厂注意到了一家照相馆,每次路过都会发现展示照片的橱窗总是会更换不同人物的照片,只有一张从来不换。这张照片是梅兰芳的剧照“天女散花”“黛玉葬花”。

从鲁迅的记载中,看得出他是对这种只模仿外表而缺少神态的照片,相当排斥,没有表现出独立的个性,有其形而无其神。梅兰芳的剧照在当时是被当作样片的,这就像我们现在的婚纱影楼、儿童影楼和写真照相馆一样,如果你不会摆姿势,就按照样片拍摄就可以了,模仿外形。

当年的照相的人群都是有从众心理的,都会按照摄影师摆放的样片进行拍摄,缺少创意。

在当时最著名的就是上海名伶冯子和坐在短栏杆上,照了一张艺术照,瞬时间就火了,大家都去照相馆模仿这样的姿势,“冯伶坐栏式”的人像美姿被大量摄影师所运用。

文章转自公众号旧闻再读 石玉先生

服务热线:180 2635 2785

服务热线:180 2635 2785