“文革”后期设计、审批了17套“T”字头特种邮票(T.1至T.9、T.11至T.18),其中15套在“文革”期间发行,另2套(T.11、T.17)在“文革”结束(1976年10月16日)之后发行。本文试探讨这17套T票的有关情况。

“文革”中唯一发行“名正言顺”的特种邮票。

“文革”开始后,放宽发行特种邮票的原则被否定,过去发行的很多特种邮票遭到更严厉的批判,已设计完成及已获批准的“特”字头特种邮票均未能发行。

“文革”早、中期发行的“文”字邮票不分青红皂白一律安上“纪念邮票”的头衔,后来有的“文”票与全部编号邮票干脆不说明票种。

1974年,开始恢复在邮票上标明邮票的纪、特类别,虽然此前发行的《轮船》《红旗渠》《熊猫》等邮票属于特种邮票,但这15套T票是“文革”期间唯一的以特种邮票发行的邮票。

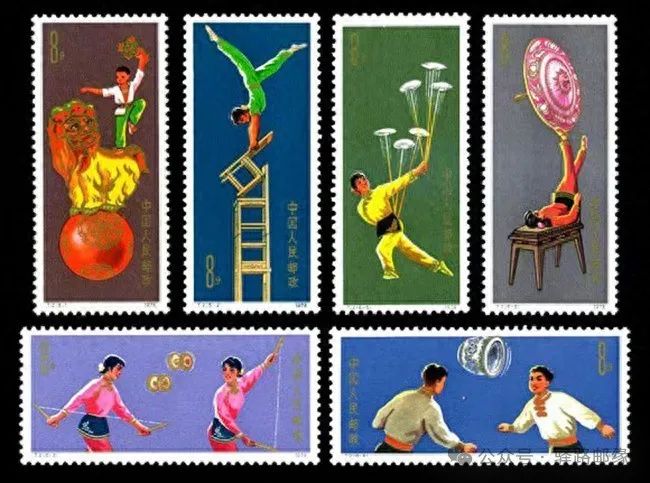

图1

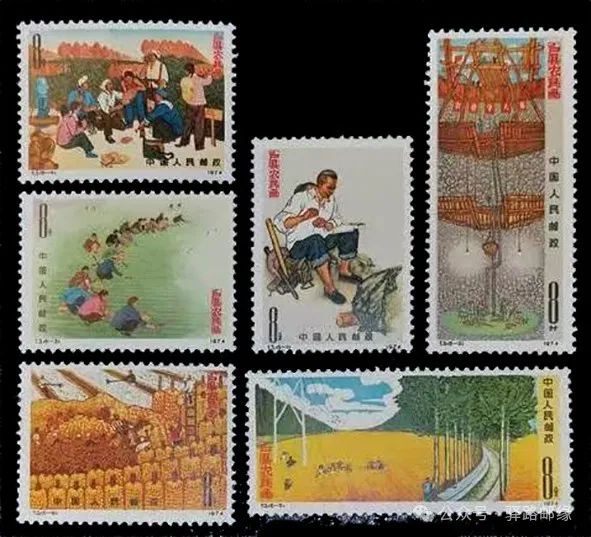

图2

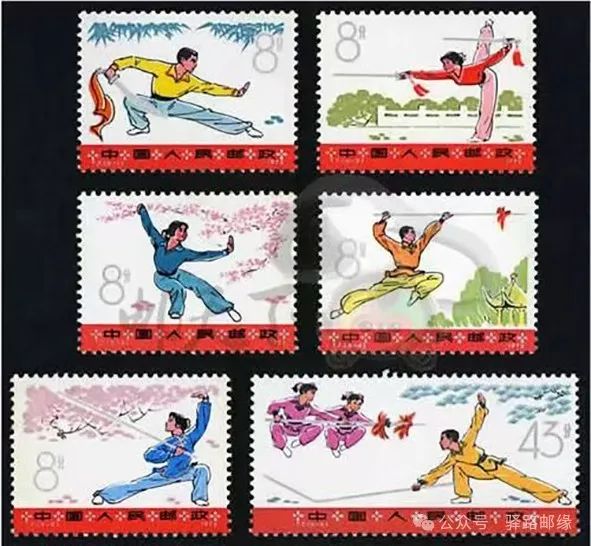

图3

题材广泛并有所突破。

由下表可见这17套特种邮票的题材广泛,涉及政治运动、建设成就、妇女儿童、医疗卫生、教育、外贸、体育、艺术等诸多方面。

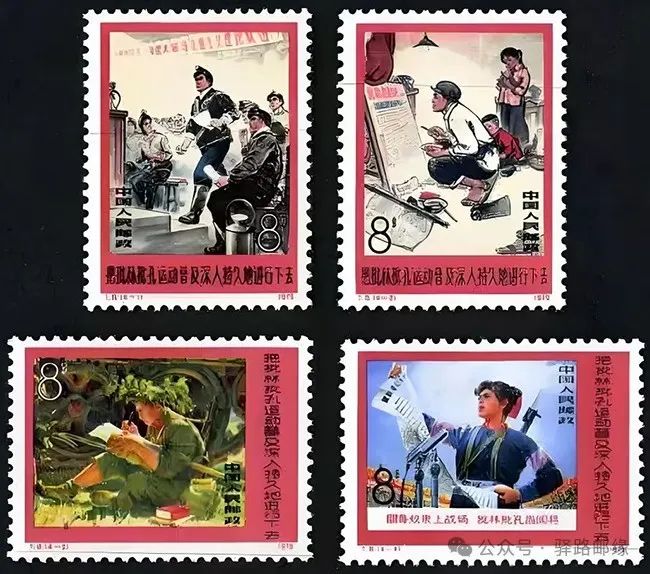

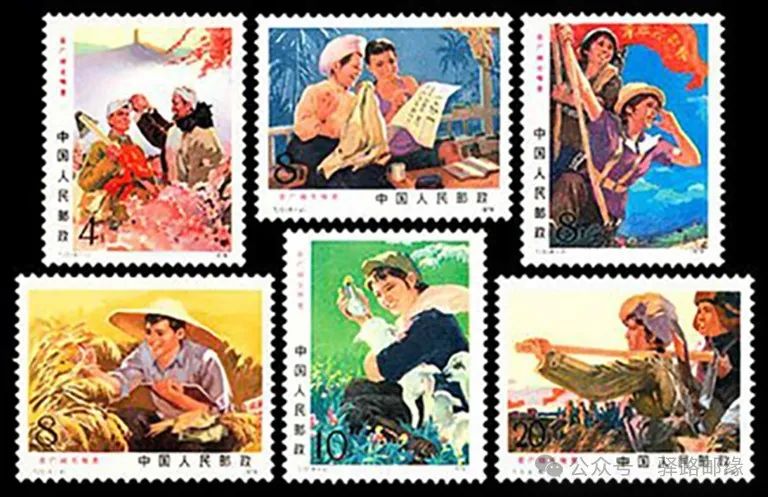

特别是民间艺术的杂技(图1)、农民画(图2)、我国传统的武术(图3)等题材首次入选方寸,拓宽了新中国邮票的选题,这发生在“文革”期间,确实是难能可贵的。

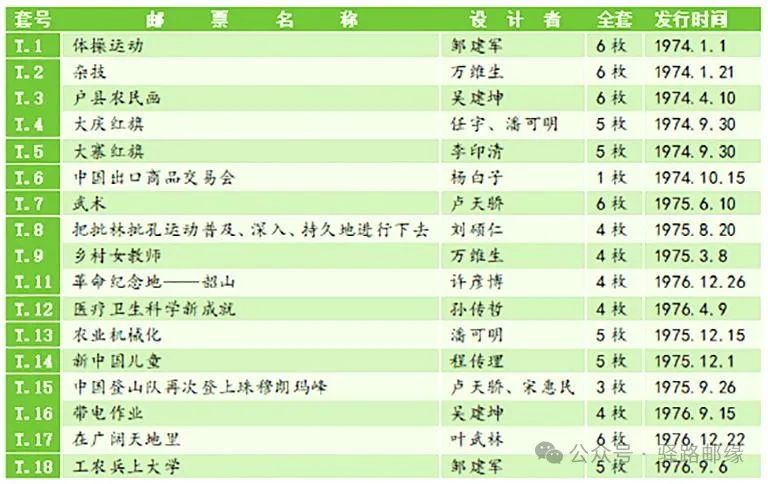

1974年1月至1976年12月发行的“T”字头特种邮票一览表

图4

图5

图6

仍有反映“文革”的邮票。

1974年1月,在全国开展了一场“批林批孔”运动,“四人帮”利用这个运动大做文章,把矛头指向周恩来等老一辈革命家。

邮票的发行工作也出现了反复,1975年8月20日发行了T.8《把批林批孔运动普及、深入、持久地进行下去》邮票(图4),各枚邮票的图名和画面充满了大批判的火药味。

之后还发行了《在广阔天地里》(图5)和《工农兵上大学》(图6)这样反映“文革”所谓新生事物的邮票。

邮票发行顺序与套号顺序严重不同步。

由表中的邮票发行时间可见,T.1至T.6的发行顺序与邮票的套号顺序同步,但其后发行的邮票这两种顺序严重不同步,如按发行顺序排列其套号顺序为:T.9、T.7、T.8、T.15、T.14、T.13、T.12、T.18、T.16、T.17、T.11(T.10《女民兵》发行于1977年3月8日,应是“文革”结束后设计的第一套“T”票)。

邮票发行顺序的混乱,表明“文革”结束前夕邮票发行工作仍然受到很大的干扰。

图7

两套邮票的票种值得探讨。

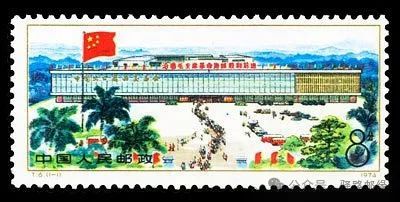

T.6《中国出口商品交易会》(图7)的选题同展览会、博览会的选题类似,新中国发行的各种展览会及博览会邮票都是以纪念邮票发行的,如纪55和纪73两套《全国工业交通展览会》、J.41《里乔内第31届国际邮票博览会》等邮票。据《中国邮票史》(第8卷)介绍:

图8

我国外贸部曾经建议邮电部在1966年秋季第20届中国出口商品交易会时发行纪念邮票,后因国内动乱开始,外贸部撤回建议而未发行。1974年秋季广交会开幕之日发行的《中国出口商品交易会》,应该归类为纪念邮票。

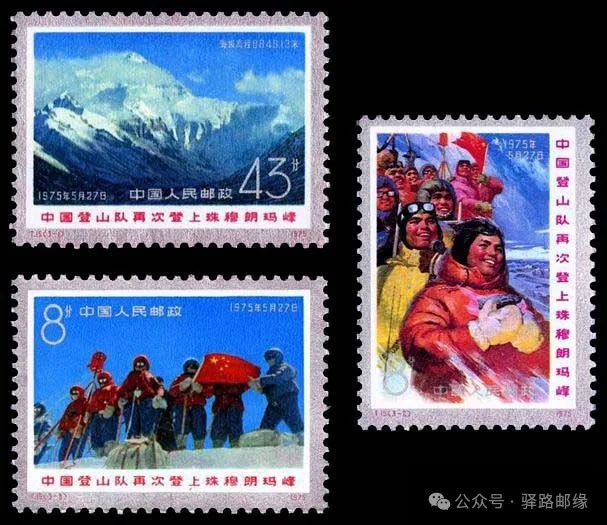

T.15《中国登山队再次登上珠穆朗玛峰》(图8)更应该以纪念邮票发行,将这样的选题编为特种邮票是一种失误。

来源:邮文博览

文章转自公众号驿路邮缘

服务热线:180 2635 2785

服务热线:180 2635 2785