随着时代的发展,邮票的功能逐渐淡化,从通信用票逐步转变为收藏品。

如今,越来越多的投资者和集邮爱好者开始放弃邮票,这背后的原因何在?

是否只有“放开销售”才能让邮票恢复它的活力?这些问题值得我们深思。

邮票的“有价”功能受损

邮票自诞生之日起,就承载了独特的价值,不仅是通信工具,还是一种有价证券。

然而,随着近来邮政部门对发行量和品种的频繁调整,邮票的“有价”功能受到了严重侵蚀。

增发、加印、甚至修改图案成了业内常见的操作,这不仅导致了邮票的供需失衡,更使得原本应有的市场价值变得虚无。

“有价证券”沦为“印刷品”只是时间问题。

邮票不再是限量发行的珍贵品,而是趋向于商业化和低价化。

邮票的文化价值逐渐丧失

邮票作为一种文化载体,本应承载社会和历史的记忆。

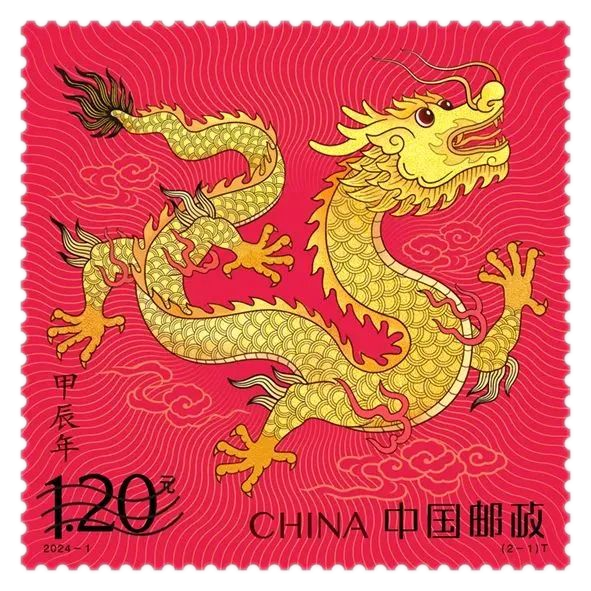

每一套邮票的图案、设计,都代表着一个时代的特征。

然而,现实却是设计水平参差不齐,题材陈旧,且有些邮票的发布完全是为了市场需求的短期利益。

这种无节制的“加印”操作严重影响了邮票的文化深度,使得集邮不再是一种精神享受,而仅仅是追求物质回报的手段。

邮票的设计师和评审专家的公开性和公正性也亟待加强,否则,邮票的文化价值将继续被削弱,最终走向市场的边缘。

放开销售,透明化管理才是出路

目前,邮票市场的问题不止于设计和发行管理,最大的症结在于“数量不透明”和“控制不当”。

若邮政部门能够做到真正的“放开销售”,并通过透明化管理让每一位消费者都有平等购买机会,或许可以重振邮票的市场信心。

此外,控制好每套邮票的数量,避免过度增发,才能保证邮票的稀缺性和投资价值,进而恢复公众对邮票的认可。

只有真正做到“控量控品”,才能让邮票重新成为受欢迎的收藏品。

邮票市场的未来,依赖于每个人的努力

邮票的未来不单单依赖于邮政部门的决策,作为集邮爱好者和投资者,我们也应当关注邮票的文化价值和历史意义。

若我们能更加理性地看待邮票的收藏意义,而不仅仅将其作为一种投资工具,或许能够为这一行业带来更多的活力。

同时,社会上对于邮票市场的监督也不可忽视。

通过加强透明化管理和设计评审,提升邮票的文化内涵和艺术价值,邮票市场的前景依然可期。

邮票,不仅是我们通信历史的见证,也是文化传承的纽带。

如果邮政部门能够真正放开销售,做出有效的市场调整,并强化文化价值的体现,那么邮票这张小小的“有价凭证”定能重回人们的视野,成为既有价值又有魅力的收藏品。

文章转自公众号邮币之家 柳熙云

服务热线:180 2635 2785

服务热线:180 2635 2785