邮票市场,曾经是数百万人争相收藏的热土,但如今的市场似乎悄然进入了“寒冬期”。

2024年各类邮票产品册的发行已经完成,然而几乎所有邮票,包括各类产品册,几乎都在一片沉默中“破发”,价格跌破面值的现象屡见不鲜。

究竟是什么原因导致这些邮票连连“凉凉”?分析起来,原因可不止一个。

供应过剩成常态

首先,最大的因素就是发行量过大,市场需求严重失衡。

中国邮政一直未能及时销毁过剩库存,导致新邮发行量远超实际需求。

比如,2023年的大版册面值1214.8元,却因为供过于求,价格暴跌至800元左右,反映出供给过剩的严重问题。

邮票市场的需求逐年下降,2023年邮票发行量降至700万套,而集邮者的数量早已锐减至不到30万,供需矛盾愈加突出。

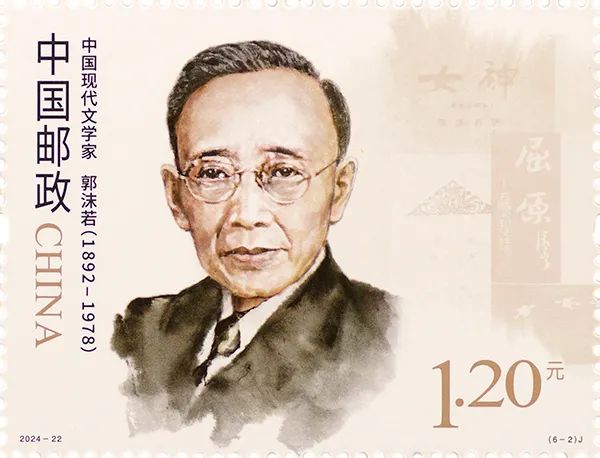

设计同质化使价值流失不仅如此,邮票设计的同质化问题也让人堪忧。

过度开发的产品册,尤其是一些高校题材邮票(如云南大学、东北大学),因缺乏吸引力与创新,注定只能沦为“过气之作”。

即便数量有所减少,设计单一、主题单调的邮票仍难逃破发的命运,进一步加剧了市场的低迷。集邮市场的萎缩与断代

另一个不得不提的原因是集邮群体的断代与老龄化。

曾几何时,集邮是无数家庭的兴趣所在,然而如今集邮者的数量锐减,年轻群体几乎已不再关注这一传统爱好。老一辈收藏者的抛售潮,进一步加剧了市场的冷淡。

尤其是作为邮资的功能被电子通信取代后,邮票的实际使用场景几乎消失殆尽,给收藏价值的支撑带来更大挑战。

创新与监管的双重瓶颈

邮票价格破发的背后,还反映了内部机制的漏洞。

地方邮局的低价结算政策通过“卖大户”的渠道,将大量邮票流入二级市场,形成了低价倾销的现象,进一步打压了邮票的市场价值。

与此同时,邮政法律上的空白与监管的不到位,使得这一情况难以得到有效制止,致使邮票市场长期处于低迷状态。

该如何挽回这一“国家名片”?

面对这一系列的市场问题,专家们提出了许多解决方案。

比如,减少邮票发行量,重新审视邮票的设计和题材,激活二级市场的流动性,甚至推动邮票金融化试点,借鉴其他领域的成功经验,增加交易活跃度。

然而,无论如何,最根本的解决办法还是要从供需关系的平衡入手,打破“发行-积压-打折”的恶性循环,重建邮票作为文化和收藏品的价值。

结语,邮票作为国家的文化名片,怎能让它在市场上“破发”成常态?我们能否期待,邮政部门能真正审时度势,推动这项传统文化的革新和再生呢?

文章转自公众号邮币之家 柳熙云

服务热线:180 2635 2785

服务热线:180 2635 2785