航天钞曾是市场的宠儿,以其独特的纪念价值和精湛的印刷技术受到广泛关注。

然而,随着时间的推移,这种情况却发生了翻天覆地的变化。

纪念钞的光辉与阴影

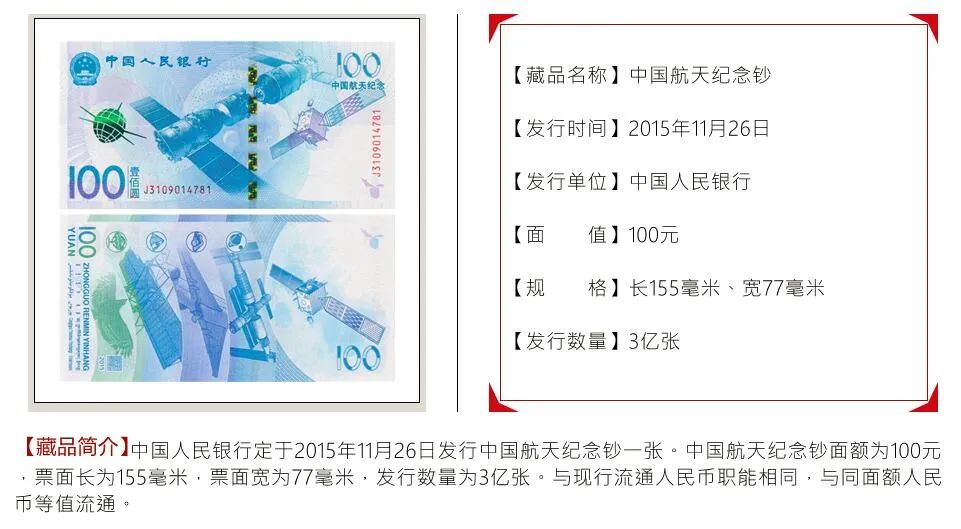

2015年,为庆祝中国航天科技的辉煌成就,央行特别发行了这款面值为100元的航天纪念钞,总发行量高达3亿张。

起初,这张纪念钞因其独特的意义和优秀的设计获得了市场的热烈响应。

不仅如此,航天钞还多次在国际上获奖,包括2015年的“最佳新钞创新”二等奖,以及后续的多个国际大奖。

技术上的卓越无疑为这张纪念钞增添了光环。

悲催命运的背后

然而,光环之下,航天钞的命运却异常坎坷。

高达3亿的发行量和100元的高面值,使得这张纪念钞在收藏市场上的价值大打打折。

市场价格长时间徘徊在面值附近,甚至出现了大量的回存现象。

发行量的巨大使得每张纪念钞的稀缺性大幅降低,而高面值也让普通民众在兑换时感到经济压力巨大。

这种“量大面值大”的情况直接导致了市场的冷漠甚至是排斥。

市场的不容与冷眼旁观

对于这样的结果,我不禁要问,这是谁的错?

是设计者过于乐观估计了市场的接受程度,还是市场本身未能正确评价这张纪念钞的价值?

航天钞的经历向我们展示了一个残酷的事实——即便是再有技术含量和纪念意义的钞票,也难逃市场规律的制裁。

回望与前瞻

一张纪念钞的失败,是否预示着市场对于此类钞票已不再感兴趣?

或者说,市场正需要一种新的收藏理念来重新审视和评价这些“官方艺术品”?

此外,对于普通收藏者来说,如何在不被市场炒作所左右的情况下,保持对收藏本质的热爱和追求,也是一个值得深思的问题。

总之,航天钞的悲剧提醒我们,无论是收藏者还是市场本身,都应当对这类大发行量的纪念品持更为审慎的态度。

而我们对于未来的展望,是否能从中吸取教训,以更加成熟和理性的眼光去看待每一次的收藏热潮?

文章转自公众号 邮币之家 柳熙云

服务热线:180 2635 2785

服务热线:180 2635 2785