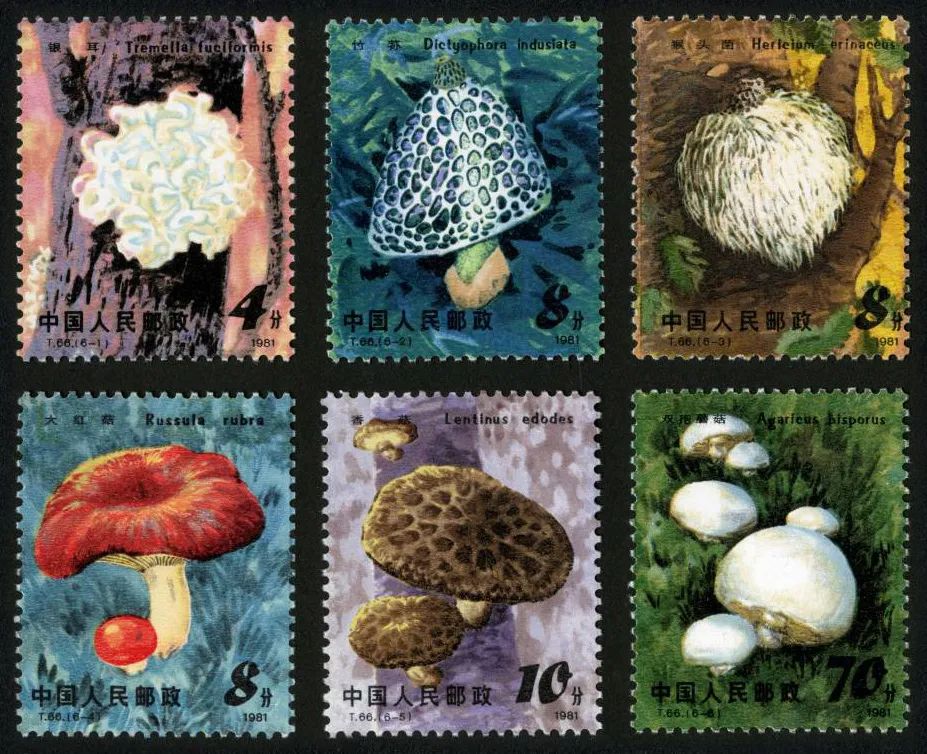

近日,2025年纪特邮票发行计划中提到,《食用菌(二)》系列邮票将于7月12日发布。

然而,早在1981年发行的《食用菌》邮票却并未标注“(一)”这一组号。

换句话说,系列的第二组邮票才开始有了组号,且两组之间的时间间隔最长甚至达到44年。

这一现象并非首次出现,且反映出我国系列邮票发行计划中的不规范性,给集邮市场带来了一定的困惑与不便。

邮票发行计划的漏洞

我国邮票的组号通常在系列首次发行时便已确定。

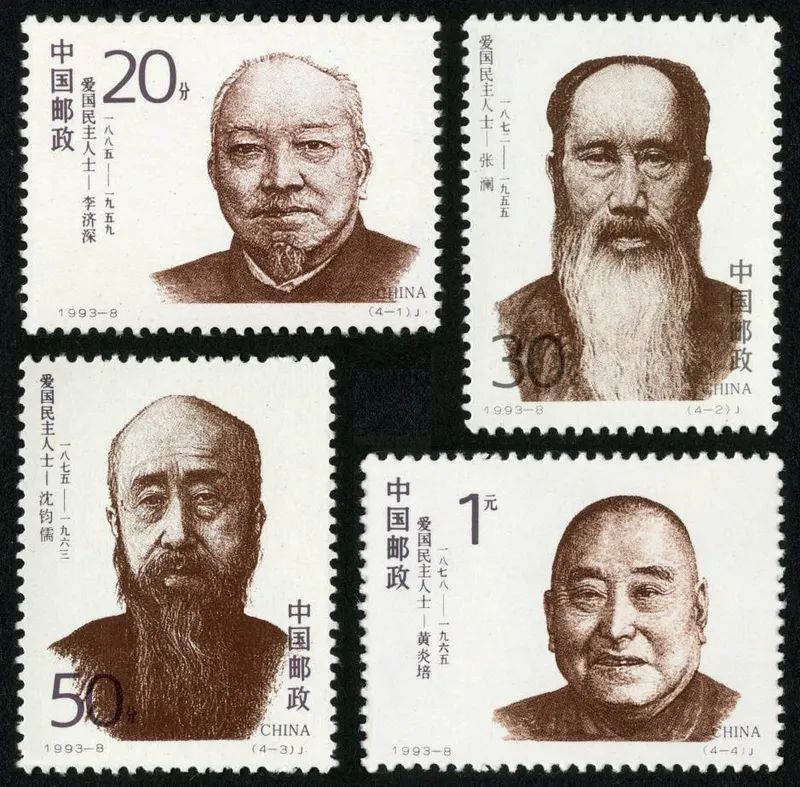

然而,回顾过去的邮票发行历史,我们不难发现,从第二组开始才标注组号的现象屡见不鲜。

例如,“保卫世界和平”邮票、 “猛禽”系列、“中国飞机”等,早期发行时并未编组,直到续发时才补充组号。

这种“后补”现象,在一些邮票目录中得到了修正,但仍旧给收藏者带来困扰,无法确保系列邮票的连续性与规范性。

为何不规范?

这种“不规范”看似无伤大雅,但细究起来却暴露了我国邮票发行计划中的管理疏漏。

邮票组号的缺失,意味着首次发行时并未考虑到该选题的长期延续性。

问题的根本,或许在于邮票选题和发行计划的缺乏前瞻性。

没有意识到某些题材在未来有可能成为系列,使得集邮爱好者和市场参与者面临不必要的“补课”过程。

此外,尽管市场需求不断变化,邮票发行计划在应对这些变化时似乎缺乏足够的灵活性和预见性。

是否应当改进?

在此背景下,邮票发行主管部门是否应当反思其发行策略呢?

显然,随着市场的成熟,邮票的选择不仅要考虑文化价值,还应考虑其是否具有系列化延展性。

例如,近年来热门的《科技创新》邮票,在首次发行时未能考虑到可能的延续性,结果不得不在后续发行时补上“组号”。

更糟糕的是,这种补救措施对集邮市场而言,往往是一种困扰,而非助力。

因此,建议邮政部门在今后的邮票发行中,提前做好充分的选题规划和组号安排。

未来的邮票系列应更加注重前瞻性,在首次发行时就考虑到它们的可能续篇,而不是事后补救。

同时,可以考虑提前公布纪特邮票年度发行计划,广泛征求集邮界和公众的意见,这样的开放性和透明度能够有效避免类似问题的再次发生。

结语:未来可期

邮票作为文化和历史的载体,其发行计划需要与时俱进。

面对集邮市场不断变化的需求,邮政部门应积极应对,以更合理、更规范的方式进行邮票系列的规划。

只有在细节上下功夫,才能让集邮爱好者和收藏市场获得更多的认同和支持。

我们不禁要问,如何通过优化发行流程,避免类似“组号混乱”事件再次发生?这不仅仅是邮政部门的责任,也是整个集邮行业值得深思的问题。

服务热线:180 2635 2785

服务热线:180 2635 2785