在这个收藏品五光十色的世界里,流通纪念币似乎成了一道尴尬的风景线——它们被设计得精美绝伦,承载着历史与文化的厚重,却在现实的流通领域几乎销声匿迹。

近年来,新发行的流通纪念币行情疲软,让人不禁发问:缩量发行,真的是拯救市场的灵丹妙药吗?

还是说,这仅仅是一场治标不治本的无奈尝试?

流通纪念币,那些曾被寄予厚望的“行走的历史教科书”,如今却成了藏友手中的“烫手山芋”。

发行量与市场需求的严重脱节,让这些本该在市面上流转的货币,变成了柜子里沉睡的“艺术品”。

藏友们心生疑惑,为何纪念币与流通二字渐行渐远?

回溯至纪念币发行的黄金时代,那些设计精良、面值亲民的硬币,轻松融入大众生活,流通自然而然。

而今,随着材质的升级、设计的复杂化,以及面值设定的偏离常规,纪念币逐渐远离了其原本的流通使命。

5元、10元的面值,与日常生活中的流通硬币格格不入,仿佛是刻意划出的界限,阻隔了它们融入日常的脚步。

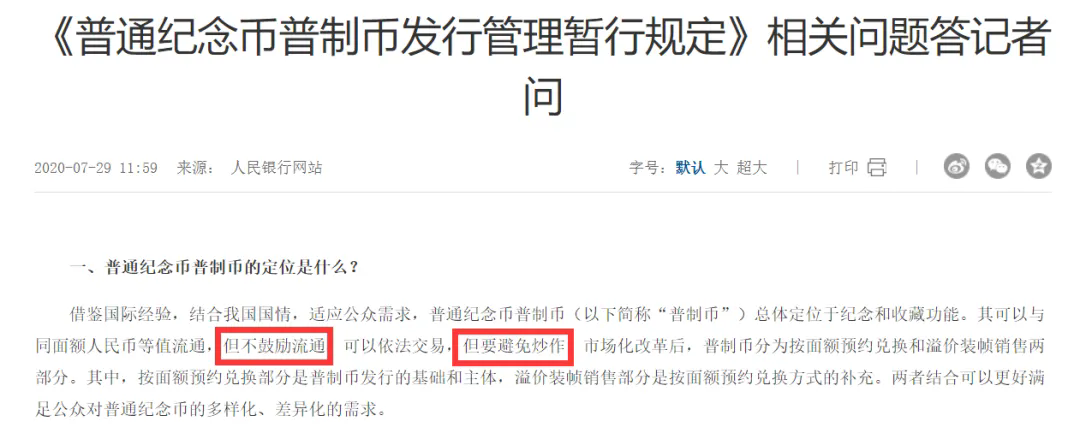

央行的新规更是为流通纪念币贴上了“仅供观赏”的标签,明确表示“不鼓励流通”,这无疑给流通纪念币的流通之路钉上了最后一颗钉子。

如此一来,纪念币成了纯粹的收藏品,与大众的生活圈渐行渐远。

这背后,是发行策略与市场需求的错位,也是对收藏文化本质的一种忽视。

流通纪念币的本质,不仅仅在于铭记历史,更在于通过流通让这份记忆活生生地存在于每个人的日常中。

如今,当这一特性被人为削弱,纪念币便失去了其最质朴的魅力,也难怪市场反应冷淡。

难道,我们就该任由纪念币成为少数人手中的玩物,让其流通价值彻底消亡吗?

显然,这是对资源的巨大浪费,也是对文化传承的一种轻视。

发行单位的态度,显得尤为关键。

是时候重新审视发行策略,找到平衡点,让纪念币既能满足收藏需求,又能适度回归其流通本性。流通纪念币的困境,不仅影响了收藏市场的活力,更折射出公众对于货币文化认知的缺失。

若不及时调整策略,恐怕纪念币市场将步邮市之后尘,陷入长久的低迷。

那么,出路何在?是时候采取行动了!

要么,大幅度削减发行量,让市场重燃对纪念币的热情与信心;要么,创新推广方式,增强公众对纪念币流通价值的认识,让其真正“活”起来。

否则,纪念币市场的未来,只会是一片死寂。

流通纪念币,是时代的见证者,也是文化的传播者。

它们不应被束之高阁,而应成为连接过去与未来的桥梁。

面对当前的困境,我们不禁要问:是继续放任自流,还是寻求变革?

发行单位的下一步棋,将如何落下?

又或者,作为收藏者与爱好者的我们,能为此做出怎样的努力,让纪念币不再仅仅是收藏的附属,而是重新焕发生机,流淌在社会的血脉之中?

这样的挑战,既是对发行方智慧的考验,也是对每一位热爱收藏的人士的呼唤。

让我们共同期待,纪念币能够再度闪耀,成为真正意义上流通的“纪念”。

来源 楚寒云

服务热线:180 2635 2785

服务热线:180 2635 2785