在中华民族抵御日本侵略者的艰难岁月里,无数仁人志士以不同方式坚守家国大义。京剧大师梅兰芳先生,以其独特的艺术身份,用“蓄须拒演”的决绝行动,在舞台之外筑起一道精神长城,成为文艺工作者坚守民族气节的典范,其贡献远超艺术范畴,深刻诠释了“宁为玉碎,不为瓦全”的民族风骨。

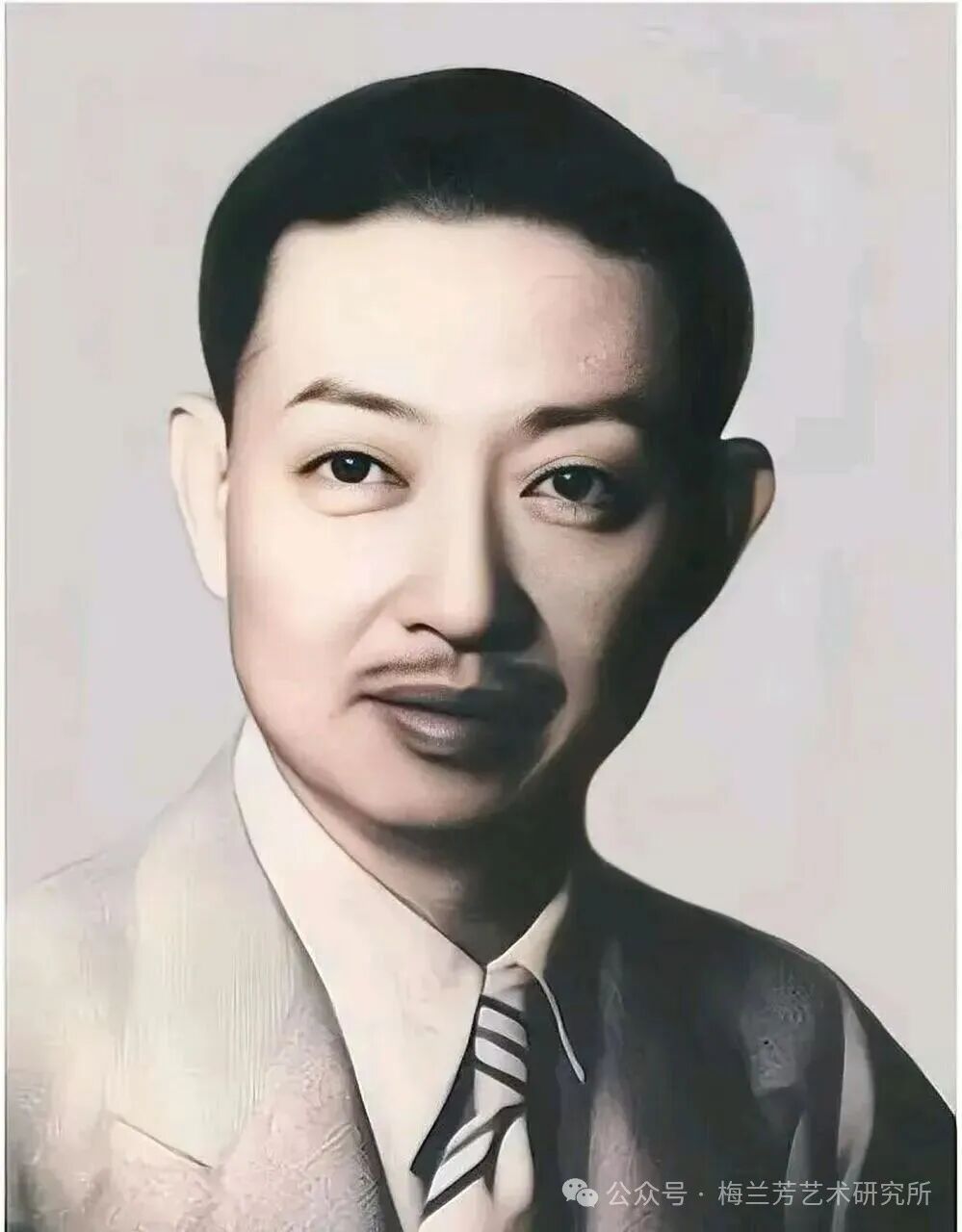

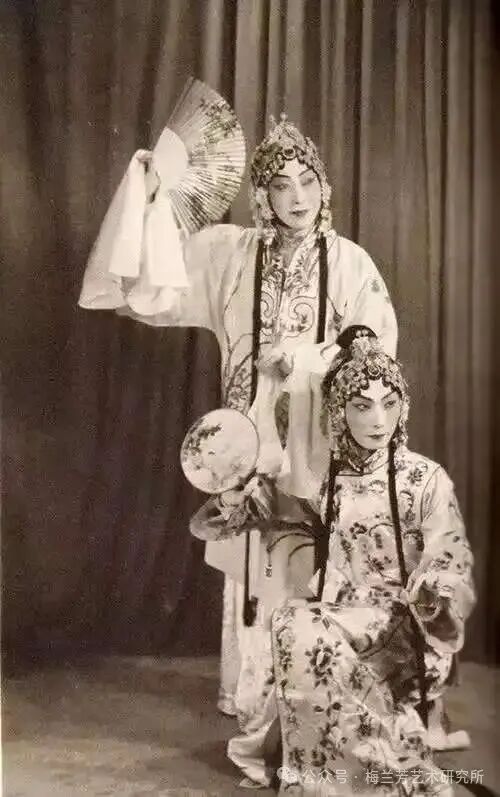

抗战爆发前,梅兰芳早已凭借《贵妃醉酒》《霸王别姬》等经典剧目享誉中外,成为京剧旦角艺术的巅峰代表,其表演不仅是艺术的呈现,更承载着中华文化的审美与精神。1931年“九一八事变”后,日军步步紧逼,民族危机日益深重,梅兰芳的艺术生涯与国家命运紧密相连。他深知,自己的舞台形象与影响力,可能被侵略者利用为粉饰太平的工具,因此从那时起,便暗下决心:绝不为侵略者登台。

1937年“七七事变”后,北平、上海等地相继沦陷,日军对梅兰芳展开威逼利诱。他们深知梅兰芳的国际影响力,多次以“中日亲善”“东亚共荣”为借口,要求他出演“慰问演出”或拍摄电影,甚至许以高官厚禄、重金酬劳。面对侵略者的软硬兼施,梅兰芳始终立场坚定,他明确表示:“我是中国人,绝不会为侵略者表演。”为彻底断绝日军的念想,他做出了一个震惊业界的决定——蓄须。要知道,旦角演员的“面如冠玉”是舞台形象的核心,胡须对于以柔美、典雅著称的旦角而言,堪称“艺术生命的阻碍”。但梅兰芳毅然剃去以往精心打理的发髻,留起浓密的胡须,用最直接的方式宣告:只要日军一日未退,自己便一日不登舞台。

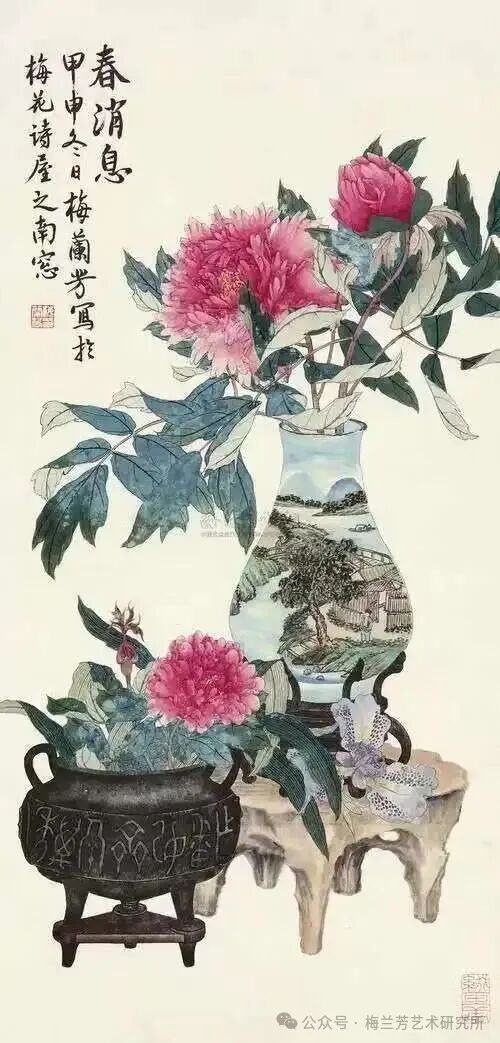

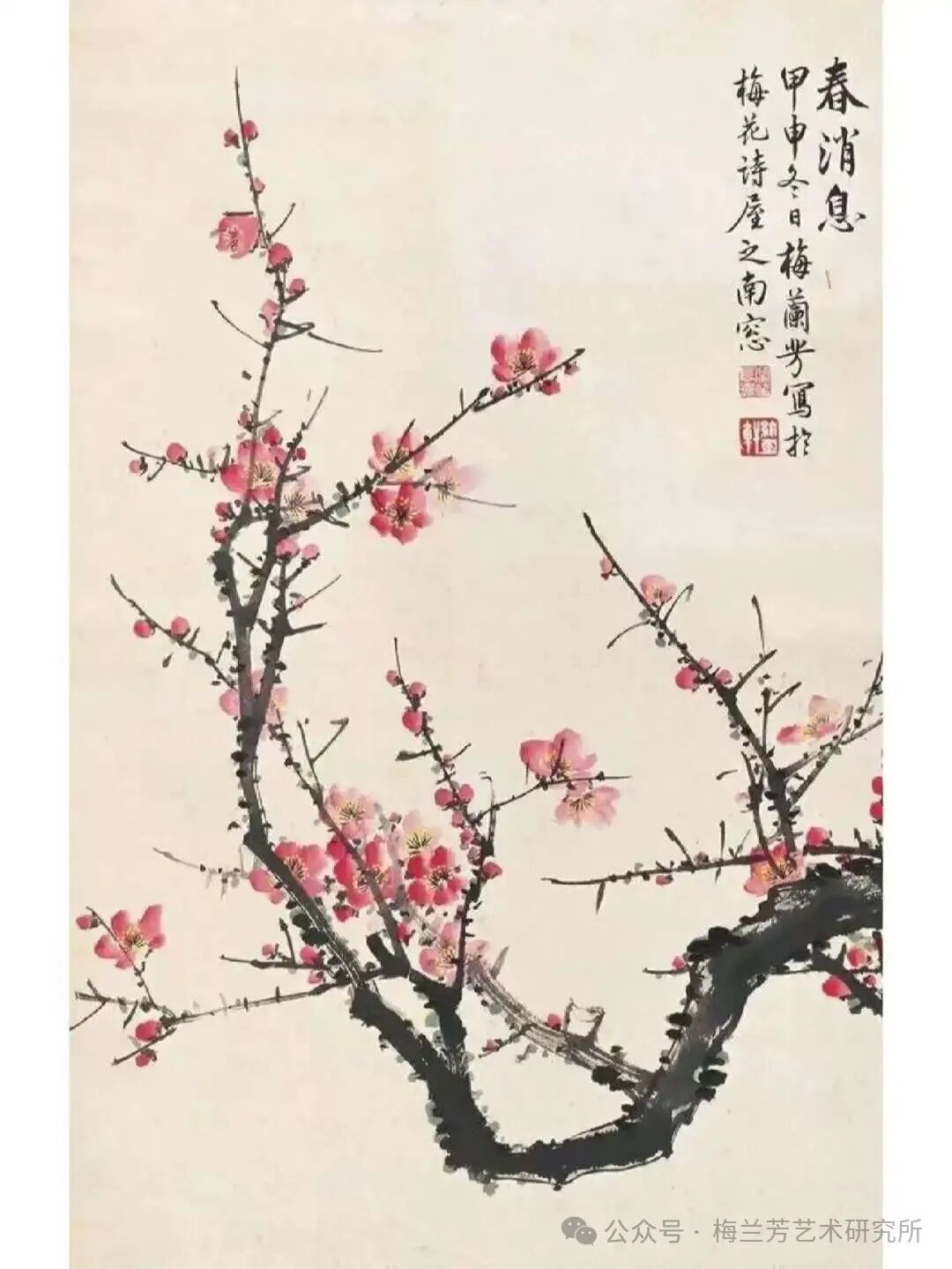

此后八年抗战中,梅兰芳始终坚守这一誓言。在上海沦陷期间,他闭门谢客,拒绝所有日方安排的演出邀约;为躲避日军的进一步纠缠,他甚至举家迁往香港,即便生活陷入困顿,靠变卖珍藏的书画、首饰维持生计,也从未动摇。1941年香港沦陷后,日军再次找到梅兰芳,逼迫他演出,他以“牙痛”“嗓子嘶哑”等理由多次推脱,甚至不惜注射药物让自己高烧不退,以身体不适为由拒绝登台。这种“以命相搏”的坚守,让侵略者的阴谋一次次落空,也让世人看到了一位艺术家的铮铮铁骨。

梅兰芳的“蓄须拒演”,绝非个人层面的消极避世,而是具有深刻社会意义的精神抗争。一方面,他以自身行动打破了侵略者“文化同化”的企图——日军妄图通过控制知名艺术家、篡改中华文化符号,来麻痹中国民众的反抗意识,而梅兰芳的坚守,如同一声响亮的呐喊,唤醒了更多人对民族文化的珍视与对侵略者的警惕;另一方面,他的气节感染了无数文艺工作者,带动更多人拒绝与侵略者合作,形成了文艺界的抗日统一战线,让艺术成为传递民族精神、凝聚反抗力量的载体。

更难能可贵的是,梅兰芳在坚守气节的同时,从未放弃对艺术的追求与对家国的牵挂。他在闭门期间整理京剧剧目、研究表演技巧,为战后京剧艺术的复兴积蓄力量;同时,他还秘密为抗日根据地捐赠物资,用实际行动支援前线。1945年抗战胜利的消息传来,梅兰芳第一时间剃去胡须,重返舞台,当他在《游园惊梦》中再次以旦角形象亮相时,台下掌声雷动——这掌声不仅是对艺术的喝彩,更是对他八年坚守的致敬,对民族气节的礼赞。

梅兰芳在抗战期间的贡献,早已超越了“艺术家”的身份边界。他用“蓄须”这一朴素却坚定的行动,将个人命运与国家命运融为一体,用艺魂铸起抵御侵略者的精神盾牌。他让世界看到,中华文化不仅有柔美的艺术表达,更有不屈的精神内核;文艺工作者不仅能在舞台上传递美,更能在民族危亡时刻成为精神的脊梁。这份“宁失艺术舞台,不失民族气节”的坚守,至今仍是激励后人的宝贵精神财富,彰显着中华文化永不磨灭的生命力与抗争力。

来源 梅兰芳艺术研究所

服务热线:180 2635 2785

服务热线:180 2635 2785