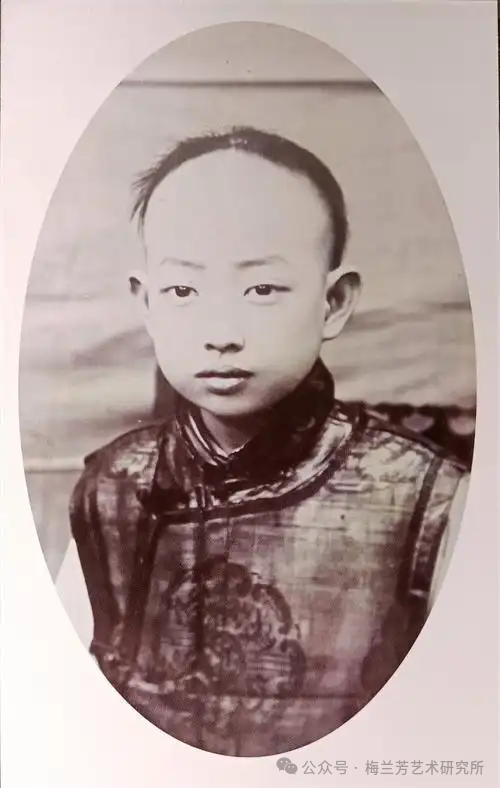

1904年8月17日,对于京剧艺术而言,是一个意义非凡的日子。这一天,年仅10岁的梅兰芳在北京广和楼戏馆首次登台,在昆曲《长生殿·鹊桥密誓》里饰演织女。稚嫩的他或许未曾料到,这个初登舞台的瞬间,将成为他漫长而辉煌京剧艺术生涯的开端,也为他日后成为四大名旦之首埋下了希望的种子。

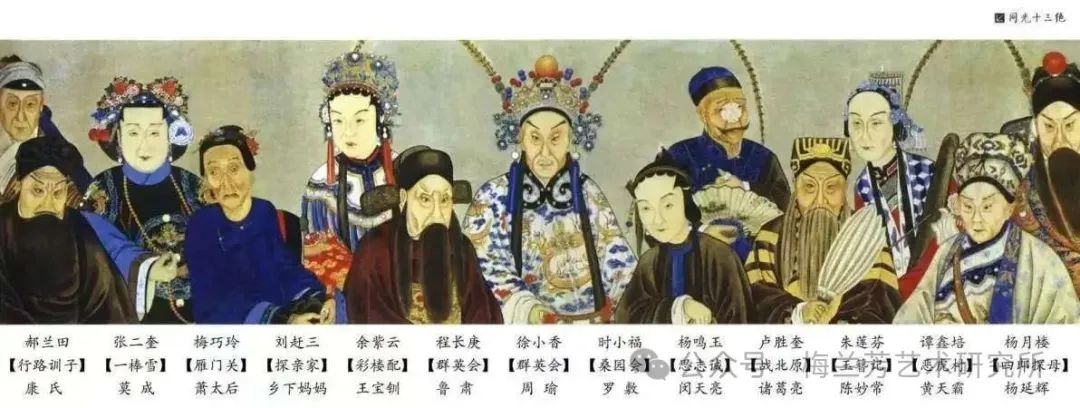

梅兰芳出生于京剧世家,祖父梅巧玲是“同光十三绝”之一 ,家庭环境的熏陶使他自幼便与京剧结下了不解之缘。8岁时,梅兰芳正式踏上学戏之路,先后师从吴菱仙、陈德霖等名师。学戏的过程充满艰辛,每天天不亮,他便要起床练基本功,压腿、下腰、吊嗓,日复一日,年复一年。面对严苛的训练,梅兰芳从未有过丝毫懈怠,凭借着超乎常人的毅力和对京剧的热爱,他熟练掌握了青衣手眼身法步等基本功,为日后的艺术创新奠定了坚实基础。

1913年,梅兰芳首次应邀赴上海演出,在丹桂第一台上演《彩楼配》《玉堂春》等戏,初来上海便风靡了整个江南。这次上海之行,犹如一扇窗,为梅兰芳打开了全新的艺术视野。他惊叹于上海京剧在时装、灯光、化妆、服装设计等方面的大胆改良,这些新鲜元素激发了他内心深处对京剧创新的渴望。回到北京后,梅兰芳便开始了对京剧艺术的大胆探索与创新。

在表演风格上,梅兰芳打破了传统青衣表演单调呆板的局限。他向将青衣、花旦表演融为一体的王瑶卿学习花衫,博采众长,将青衣的端庄典雅、花旦的活泼灵动以及刀马旦的英姿飒爽巧妙融合,创造出了独特的“花衫”行当。在《贵妃醉酒》中,他通过细腻的表演,将杨贵妃从期盼到失落的复杂情感演绎得淋漓尽致;《霸王别姬》里,虞姬的柔情与坚韧在他的诠释下跃然舞台,那一段段优美的剑舞,更是成为了京剧舞台上的经典画面。

在剧目创作方面,梅兰芳也展现出了非凡的创造力。从1915年到1916年,他新排演了11出戏,包括时装新戏《宦海潮》《邓霞姑》《一缕麻》,古装新戏《牢狱鸳鸯》《嫦娥奔月》《黛玉葬花》,以及昆曲传统戏等。在《嫦娥奔月》中,他首次在京剧舞台上使用追光,将灯光的艺术表现力向前推进了一大步;《天女散花》里,那轻盈飘逸的绸舞,如梦如幻,让观众仿佛置身于仙境之中,成为了京剧舞蹈创新的典范。

在唱腔上,梅兰芳的嗓音圆润甜美,行腔婉转自如、韵味无穷 ,吐字清晰有力,合乎韵律。他在继承传统的基础上,大胆创新,根据不同的人物性格和剧情走向,设计出最合适的唱腔。老戏里的“南梆子”原本是花旦的专属,梅兰芳在编制《嫦娥奔月》时,让青衣、闺门也唱起了“南梆子”;旦角唱“反四皮”“反四平调”等板式,也是由他开创先河。他的唱腔革新,为京剧旦角唱腔的发展开辟了新的道路,深受大众喜爱。

在服饰与妆容上,梅兰芳同样投入了大量心血。传统戏曲服饰基本按照明代服装制作,他却根据戏曲人物的性格和时代特征,广泛借鉴古代雕刻、绘画、塑像的装束,反复修改试验。在《嫦娥奔月》中,他为嫦娥设计了典雅清新的古式长裙,搭配“吕”字型发簪的独特发型,使得嫦娥的形象飘然若仙,成为了京剧古装造型的经典范例。他还改良了旦角的妆容,让面部线条更加柔和,色彩更加鲜艳,增强了角色的美感和表现力。

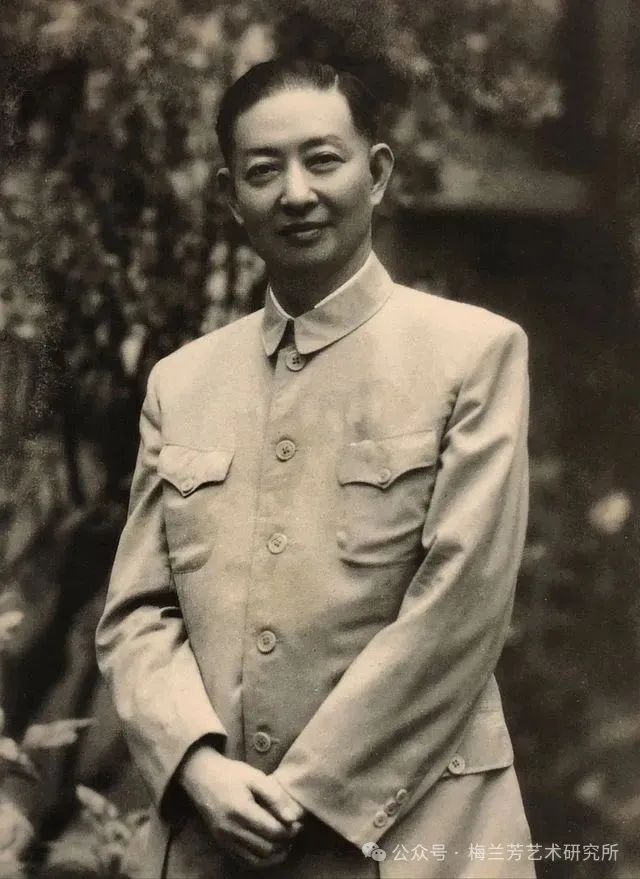

经过多年的探索与实践,梅兰芳逐渐形成了独具一格的梅派艺术。1927年,北京《顺天时报》举办中国首届旦角名伶评选,梅兰芳凭借深厚的功底、圆润的嗓音和秀美的扮相,与程砚秋、尚小云、荀慧生一同被推举为京剧“四大名旦”,并位居榜首。他的声望达到了巅峰,梅派艺术也成为了京剧艺术的一座丰碑,对后世京剧旦角的发展产生了深远影响。

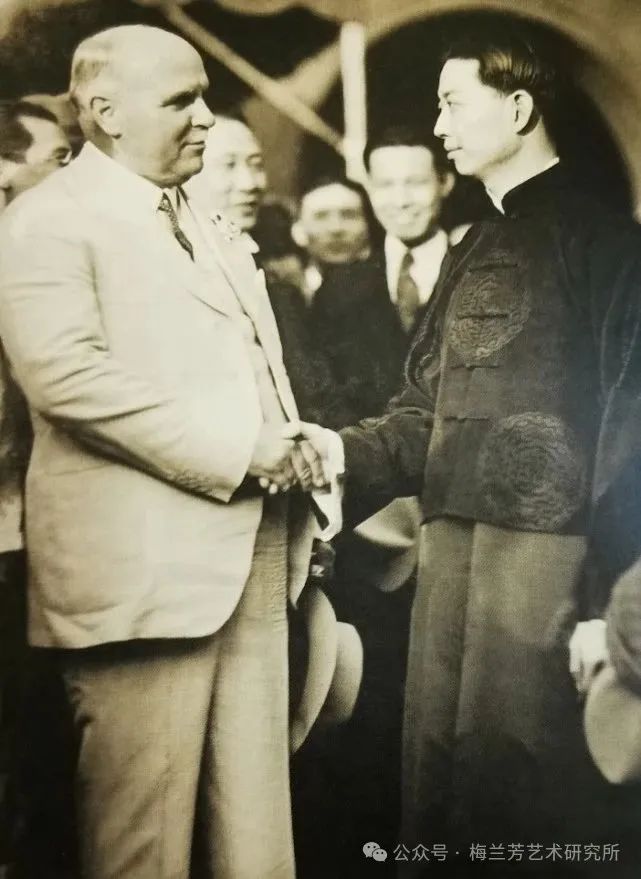

梅兰芳不仅在国内享有盛誉,更是将京剧艺术传播到了世界舞台。1919年,他首次应邀赴日本演出,先后在东京、大阪、神户等地上演了《天女散花》《玉簪记》《虹霓关》等剧目,给日本观众带来了全新的审美体验,激发了他们对中国戏曲文化的浓厚兴趣。1930年,梅兰芳自筹资金、置办装备,率剧团远渡重洋,前往美国演出。在纽约,他的演出门票被黑市翻炒两倍多,演出场次不得不延长至3周。此后,他又在芝加哥、旧金山、洛杉矶等地进行了72天的巡回演出,所到之处,均引起了巨大轰动。他与著名戏剧大师卓别林的会面,更是成为了中美文化交流史上的一段佳话。在这次演出中,梅兰芳还被美国波莫纳学院和南加利福尼亚大学授予名誉文学博士学位,将演出之旅升华成了学术交流。

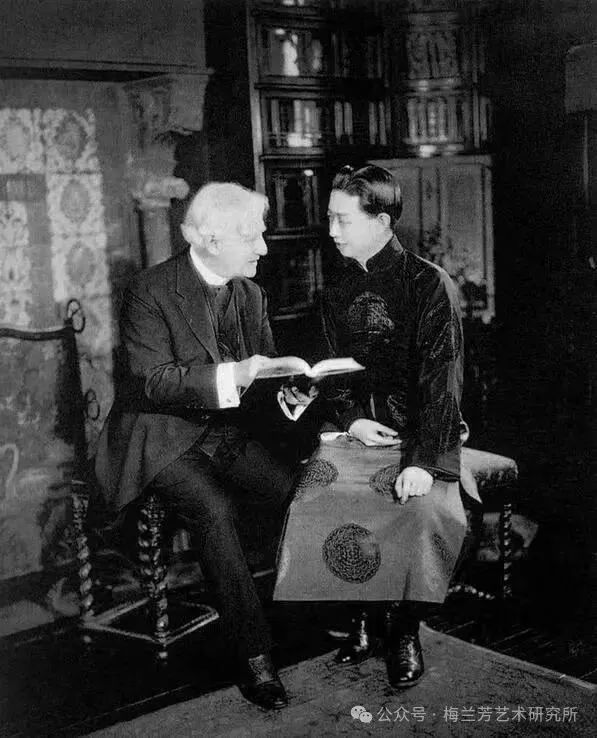

1935年,他应斯大林之邀,率剧团赴苏联进行演出和访问,与戏剧大师斯坦尼斯拉夫斯基、布莱希特会面,进一步提升了中国戏曲在国际上的影响力。梅兰芳的海外演出,让世界看到了中国京剧的独特魅力,为中国文化的对外传播做出了卓越贡献。

梅兰芳不仅是一位杰出的艺术家,更是一位伟大的爱国者。1931年,“九一八”事变爆发,日本侵略者的铁蹄践踏中国大地,国民党当局却采取“不抵抗政策”,民族危亡之际,梅兰芳义愤填膺。他深知,作为一名艺术家,自己虽不能像战士一样奔赴前线,但可以用手中的艺术武器,激发民众的爱国热情。于是,他在上海连续赶排《抗金兵》《生死恨》等剧目,将强烈的民族情感融入角色之中。《抗金兵》里,梁红玉击鼓战金山的英勇形象,展现了中华儿女不屈的抗争精神;《生死恨》中,韩玉娘在国破家亡后的悲惨遭遇与坚贞不屈,让观众感同身受,对侵略者的愤恨油然而生。梅兰芳用他的表演,如同一把把利刃,刺向侵略者的心脏,唤起了无数国人的爱国之心。

抗日战争全面爆发后,梅兰芳更是展现出了崇高的民族气节。日本侵略者妄图利用他的影响力,粉饰太平,多次邀请他登台演出,均遭到了他的严词拒绝。为了表明自己的立场,他毅然蓄须明志,放弃了心爱的舞台,告别了观众。在那段艰难的岁月里,没有了演出收入,生活陷入困境,但梅兰芳始终坚守底线,不为侵略者的威逼利诱所动摇。面对日本侵略者下达的最后通牒,他甚至请私人医生连打三针伤寒针,以重病之躯进行抗争,用生命捍卫了民族的尊严。这一场惊心动魄的较量,充分展现了梅兰芳铁骨铮铮的民族气节和炽热深沉的爱国情怀,他的精神,激励着无数中华儿女在黑暗中坚守希望,奋勇抗争。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降,中国人民终于迎来了抗日战争的伟大胜利。梅兰芳欣喜若狂,他第一时间剃须重返舞台,在抗日战争胜利庆祝大会上,首次登台演出《刺虎》,用他的歌声和表演,抒发着心中的喜悦与激动。那一刻,舞台下掌声雷动,观众们眼中闪烁着泪花,梅兰芳的归来,不仅是艺术的回归,更是民族精神的胜利象征。此后,他以更加饱满的热情,投入到京剧表演艺术的传承与发展中,收徒传艺,培养了众多优秀的京剧人才,为京剧艺术的延续注入了新的活力。

1949年,新中国成立,梅兰芳迎来了艺术生涯的又一个春天。他积极响应党的号召,担任了中国戏曲研究院院长、中国京剧院院长等重要职务,带领剧团踏遍祖国大江南北,深入厂矿、农村、部队,为广大工农兵群众演出。他深知,艺术来源于人民,也应该回馈人民。每一场演出,他都全力以赴,用精湛的技艺为观众带来欢乐与感动。在朝鲜战争期间,梅兰芳心怀祖国和人民,捐款购买了一架飞机及其他武器弹药支援前线,随后又率团赴前线慰问演出。前线的居住条件和演出环境十分艰苦,但他从未有过一丝抱怨,始终以高度的责任感和敬业精神,认真演好每一场戏。他的演出,如同一束束温暖的阳光,照亮了战士们的心灵,鼓舞着他们保家卫国的士气。

梅兰芳的艺术成就和爱国情怀,得到了党和国家领导人的高度赞誉。他多次受到毛泽东主席、周恩来总理等领导人的亲切接见。毛主席对他的艺术造诣十分欣赏,曾关切地询问他的演出情况;周总理更是对他关怀备至,亲自过问他入党的事情。在与领导人的交往中,梅兰芳深刻感受到了党对文艺工作者的重视和关爱,这也更加坚定了他为人民服务、为京剧事业奋斗的决心。

1959年,梅兰芳光荣地加入了中国共产党。这对于他来说,不仅仅是一种荣誉,更是一份责任与使命的升华。他在入党志愿书中深情地写道:“我是一个戏曲演员,在旧社会里是被压迫的……我只能学习着人民的特别是戏曲界一些传统的美德,勉力做一个善良、正直、勤劳、爱国的艺术劳动者而已。”他以“艺术劳动者”自居,用实际行动践行着“文艺为人民”“以人民为中心”的理念,将自己的一生都奉献给了京剧艺术和人民群众。

同年,65岁高龄的梅兰芳创编并演出了新戏《穆桂英挂帅》,作为国庆十周年献礼节目。这出戏表演难度极大,需要演员具备深厚的功底、出色的唱功和元帅的气度。梅兰芳凭借着对艺术的执着追求和多年的舞台经验,成功塑造了穆桂英这一经典形象。他在舞台上的每一个眼神、每一个动作,都充满了力量与情感,将穆桂英的英勇、智慧和爱国情怀展现得淋漓尽致。这出戏也成为了梅兰芳晚年的代表作,为他的艺术生涯画上了浓墨重彩的一笔。

1961年8月8日,梅兰芳因心绞痛在北京阜外医院病逝,享年67岁。他的离去,让整个京剧界沉浸在悲痛之中,也让无数热爱京剧的观众深感惋惜。然而,他留下的梅派艺术和崇高精神,却永远铭刻在中国文化的历史长河中,成为了中华民族的宝贵财富。

梅兰芳先生的一生,是为京剧艺术不懈奋斗的一生,是充满爱国情怀和民族气节的一生。他用精湛的技艺、高尚的品德,赢得了人民的尊敬和爱戴。他的艺术成就,不仅推动了京剧艺术的发展与创新,也让中国京剧走向了世界舞台;他的爱国精神,激励着一代又一代中华儿女为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。梅兰芳,这位京剧大师,宛如一颗璀璨的明星,在历史的天空中闪耀着永恒的光芒,他的故事和精神,将永远被后人传颂。

来源 梅兰芳艺术研究所

服务热线:180 2635 2785

服务热线:180 2635 2785